Érase una vez un tiempo de leyenda, un tiempo oscuro donde los hombres vagaban por desolados pantanos entre húmedos bosques, por inmensos y fríos pedregales, tierras que acababan de ser abandonadas por los hielos, los cuales se retiraban cada vez más al norte.

Un sol tímido empezaba a entibiar el brumoso y gris paisaje surcado por numerosas corrientes de agua. Al reflejo de la luz, semejaban miríadas de hilos de plata que, arrastrando lodo y guijarros, trataban de encontrar un camino, un destino, después de haber sobrevivido al caos.

Hacía ya muchos años que la gran isla se había hundido. La Tierra, enloquecida en una titánica convulsión, se tragó los últimos esplendores de la Atlántida, convirtiéndola para siempre en un mito, una leyenda que se grabó a fuego en el corazón de los hombres. Estos se habían tornado salvajes. Vivían dispersos aquí y allá en pequeños núcleos, formando clanes patriarcales que vagaban de un lugar a otro buscando sustento y quizás, sin saberlo, el hogar perdido.

Se olvidaron tantas cosas… Más allá de los últimos horrores, el recuerdo era muy difuso. Los dioses, otrora conocidos y en estrecho contacto con los hombres, se diluían en el tiempo como se diluyen los sueños al despertar a una realidad hostil. La humanidad niña se estremecía de dolor ante el incierto panorama que ahora se le abría. Pero, así como el pequeño torrente termina por abrirse paso entre las ásperas piedras hacia el mar, la asustada y menguada humanidad terminaría por encontrar su rumbo y su meta.

Se olvidaron tantas cosas… Más allá de los últimos horrores, el recuerdo era muy difuso. Los dioses, otrora conocidos y en estrecho contacto con los hombres, se diluían en el tiempo como se diluyen los sueños al despertar a una realidad hostil. La humanidad niña se estremecía de dolor ante el incierto panorama que ahora se le abría. Pero, así como el pequeño torrente termina por abrirse paso entre las ásperas piedras hacia el mar, la asustada y menguada humanidad terminaría por encontrar su rumbo y su meta.

En este marco encontramos un minúsculo poblado, si así puede llamarse a un desperdigado grupo de chozas, rústicas en extremo, junto a cuevas fortificadas, que, sin dejar de tener un aspecto primitivo, ofrecían mejor protección.

Allí, en una de las cabañas, vivía Hannia. Por este nombre respondían dos ojos luminosos, grandes y vivaces como la curiosidad infantil. El óvalo de su rostro, enmarcado por una enmarañada red de cabellos rojizos, reflejaba toda el ansia de saber del mundo. Tampoco ocultaba la menuda cabecita muchos temores, alimentados todos ellos por la ignorancia y la superstición de su gente. Miedos imaginarios, y otros reales, no impedían a la pequeña niña, de no más de diez inviernos, explorar sus dominios.

Como vestido, tenía una simple túnica rectangular de lana, con tres aberturas por donde salían la cabeza y los brazos. Una correa de cuero le ajustaba al talle la que fuera antigua capa de su padre; en aquel tiempo poseer una tela era un lujo, pues estaba prácticamente perdido el arte de tejer. Completaba su atuendo otra capa de gruesa piel, unos mocasines también de piel, que apenas usaba, pues andaba más libre descalza, y una pequeña bolsa de cuero sujeta a la cintura, donde guardaba las cosas más variopintas: desde frutos del bosque, hasta plumas, piedrecitas de colores, incluso pequeños trozos de hueso que ella misma pulía con especial habilidad.

De su padre apenas tenía recuerdos, le dijeron que había muerto en una cacería. Desde entonces vivía con el abuelo, hombre osco y todavía corpulento. Durante muchos años fue el jefe de la tribu, pero un hombre más fuerte le había destituido.

A pesar de su mal carácter, sabía muchas historias y leyendas que entusiasmaban a Hannia. Esta, acurrucada en su regazo al amor de la lumbre, escuchaba durante horas y horas los relatos que hablaban de gentes venidas del oeste, allende los mares, de pueblos que huían de la cólera de los dioses del mar enfrentados en mortal combate a los dioses de la tierra. Relatos que lamentaban la alegría huida, la paz extinta, la luz negada.

Así, entre historias y labores como raspar pieles, recolectar frutas o amasar barro, además de diarias excursiones por los alrededores, transcurría la vida de Hannia.

Un buen día se atrevió a pasar más allá de los límites conocidos y descubrió que no mucho más lejos existía un lago de inquietante belleza. Parecía que el espejo de su superficie no podría ser turbado por ningún viento hostil. Allí solo soplaba una dulce brisa; había perfume en el aire y árboles de copas grandes y serenas se asomaban al borde del agua salteada de nenúfares y plantas acuáticas.

Aunque se veían aves surcando los cielos y aunque se oía el croar de las ranas, no podía decirse que allí hubiese bullicio. Más bien, una profunda paz embargaba el lugar; una tenue bruma tamizaba de misterio el paisaje, dándole extrañas luces de innegable encanto.

Los grandes ojos de Hannia se sorprendieron el descubrir un brillo de nácar y oro entre el verdor: a menos de veinte pasos del agua, una esbelta mujer, irreal en su belleza, acariciaba un ánade real, al parecer herido. Por fin, la curiosidad pudo más que el temor y la niña se acercó tímidamente.

Los grandes ojos de Hannia se sorprendieron el descubrir un brillo de nácar y oro entre el verdor: a menos de veinte pasos del agua, una esbelta mujer, irreal en su belleza, acariciaba un ánade real, al parecer herido. Por fin, la curiosidad pudo más que el temor y la niña se acercó tímidamente.

–¿Qué le ha pasado? ¿Por qué no se mueve?–, preguntó Hannia.

–Está herido, un cazador le ha atravesado el ala con una flecha–, respondió la mujer volviendo el rostro hacia la pequeña.

–¿Qué haces tan lejos de tu casa?

Mientras formulaba la pregunta, la misteriosa mujer fijo sus ojos en los de Hannia, Por un momento ésta se estremeció; la mirada azul violeta, profunda como el lago, insondable como el futuro, parecía descifrar todos los pensamientos, todos los sentimientos, todo lo que había sido y lo que era. Una indescriptible sensación de desnudez se apoderó de ella, de tal modo que habría salido corriendo si una encantadora sonrisa no la hubiera invitado a sentarse, ofreciéndole unos apetitosos frutos del bosque.

–¿Ves? –prosiguió la mujer–, aquí está la herida, pero no es grave, pronto podrá volar de nuevo. Si quieres, puedes ayudarme a cuidarle…

–¿De verdad puedo? –exclamó la Hannia.

–Claro que sí, sujeta con la mano estas hierbas sobre el ala. ¡Cuidado! No debes apretarle mucho.

Mientras cumplía emocionada su labor, no podía dejar de mirar con creciente interés a tan extraña señora.

–Tú debes ser la reina de este lugar, ¿verdad?

–No, no soy la reina–. Contestó sonriendo la señora.

–¡Ah, claro! Tú eres la diosa de las que me habla mi abuelo.

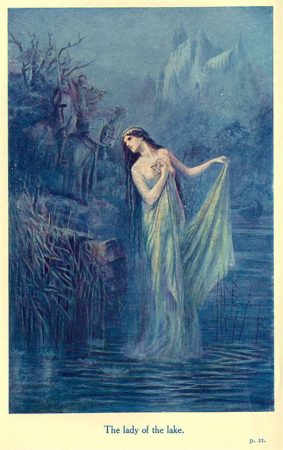

–No, tampoco soy una diosa. Me llamo Luriel, que en nuestro idioma significa algo así como Estrella de luz azul. Soy la Dama del Lago.

–¿Dónde está tu cabaña?–, inquirió de nuevo Hannia.

–No necesito una cabaña, me basta la luz del sol y de las estrellas, reflejadas en el agua.

–Pero mi abuelo me dice que todos los hombres necesitan una cabaña…

–Sí, tu abuelo tiene razón. Todos los hombres necesitan un lugar donde resguardarse. Veo que quieres aprender muchas cosas. Ven, te voy a enseñar unas flores que seguramente no has visto nunca.

Dejando reposar al ave, ambas se encaminaron hacía unos grandes árboles cercanos. Allí, la Dama del Lago le fue enseñando los secretos de algunas plantas. Entusiasmada con los sencillos y profundos secretos de la Naturaleza que se iban mostrando a sus ojos, Hannia no se dio cuenta de que el sol ya se había rendido. La Dama vio reflejarse el temor en el gesto de la niña.

–No te preocupes, yo te acompañaré hasta la puerta de tu cabaña, nadie te va hacer daño.

Las estrellas titilaban en el firmamento cuando Hannia y la Dama llegaron a las puertas del poblado. Allí había una frenética actividad: hombres y mujeres con antorchas llamaban y buscaban a alguien. De repente, una mujer de silueta menuda dio un grito y corrió a su encuentro.

–¡Hannia! ¡Hannia! ¡No te ha pasado nada!–. La voz se quebró en un sollozo.

Hannia sintió el calor de unas lágrimas correr por sus mejillas, mientras su madre la estrechaba, temblando, entre sus brazos.

–Si te hubiese ocurrido algo no lo hubiese podido soportar–. Se repetía la asustada mujer comprimiendo a la niña contra su pecho.

–No estaba sola, mamá. Me ha traído hasta aquí la Dama del Lago.

–Hannia, no mientas –exclamó la madre aún temblorosa-, yo te he visto venir sola.

–No mamá. Mira, aquí está la Da…

Pero no pudo terminar la frase porque, al volverse para demostrar a su madre que no la engañaba, vio que en efecto estaba ella sola. Más allá de la aldea solo se divisaba un bosque oscuro sin el más mínimo rastro de la Dama; un bosque que al descubrirlo ahora, tan sombrío y negro, la asustó.

No podía ser cierto. Ella no lo había soñado, la Dama del Lago era real, tenía que ser real. Pero, ¿por qué no estaba ahora a su lado?

La aventura le costó a Hannia una severa reprimenda y la prohibición de salir del poblado durante varios días.

Cuando por fin consiguió que la dejasen jugar por los alrededores, se escapó corriendo al ansiado lago. Tenía que contar a Luriel por qué no había podido visitarla antes.

Su rostro se fue ensombreciendo al ver que no encontraba el lago por ningún lugar. Estaba segura de que tenía que estar allí, pero solo hallaba bosques y pedregales. Ni siquiera se veía sobrevolar ningún pájaro.

Desolada volvió a su casa, no podía contar a nadie su perplejidad, porque le valdría otro castigo por escaparse, pero estaba convencida de recordar bien el camino. ¿Por qué, entonces, no lo había encontrado? ¿Y si su madre tuviese razón? ¿Y si todo era una fantasía? No, ella había visto a la Dama, había hablado con ella, no podía ser una imaginación. Incluso la había tocado.

El resto del día pasó en un sinsentido para Hannia, que se acostó con tristeza por no haber encontrado explicación al misterio.

Durante seis días más volvió a intentar encontrar el lago sin lograrlo. Su desaliento era mortal, evidentemente los suyos tenían razón, de seguro lo habría soñado. ¿Para qué seguir preocupándose por algo que no encontraba, si al fin y al cabo tenía tantas cosas con las que jugar? ¿Qué necesidad tenía ella de la Dama del Lago?

Sin embargo, la duda no le dejaba distraerse. Las historias del abuelo ya no eran divertidas como antes, se quedaban pobres. En su corazón aún anidaba la esperanza y el deseo de encontrar el maravilloso lago. Sí, lo volvería a intentar una vez más, solo una más.

Al despuntar el alba, Hannia se apresuró a vestirse y salió corriendo a buscar el añorado lago. El frío de la mañana rodeó de bruma el pequeño cuerpecito que aceleradamente saltaba entre las hierbas y arbustos, perlados de rocío.

De repente, allí estaba el lago, inmóvil en su serenidad. Había sido tan sorprendentemente fácil encontrarlo; que no acertaba a explicarse por qué no lo había visto los otros días.

Un amable saludo la sacó de su extrañeza. La Dama del Lago la recibía con una sonrisa al borde del agua. Un atropellado torrente de palabras brotó de la garganta de Hannia, intentando explicar por qué había tardado tanto.

–No siempre se encuentra lo buscado en el primer intento –dijo suavemente la Dama, tratando de calmar el agitado sentir de la niña–. Hay veces que debemos andar mucho hasta encontrar el camino. Por un extraño designio del Bien, los hombres pierden la visión del sol y deben vagar entre tinieblas hasta que, por añoranza de esa luz perdida, regresan al Hogar de la Verdad. Pero esto no ocurre sino a través de grandes esfuerzos y mucho dolor.

La expresión de la niña delataba claramente que no entendía casi nada, pero su ánimo era más sereno. Intuía, aunque de forma muy vaga, que esto era el principio de algo. No sabía el qué. No podía decir cómo, pero una minúscula y brillante llama comenzó a anidar en su corazón e iluminar su mente.

Siete años pasaron, siete veces florecieron los bosques. Siete años de instrucción, de enseñanza, tan natural como intensa y profunda, hicieron alquimia en Hannia.

Ya no era una niña asustadiza y curiosa, ya no temblaba en la noche ni ante lo desconocido. Había surgido un ser que acompasaba su corazón al latido de la Tierra, que hablaba el lenguaje de los pájaros y entendía a las flores. Un ser sintonizado en perfecta armonía con la Naturaleza.

Un amanecer en que los brotes de los árboles anunciaban la promesa de nuevas hojas, la Dama del Lago sugirió a Hannia que la siguiese dentro del agua.

La muchacha sintió escalofríos a su contacto pues, aunque estaba acostumbrada al frío del torrente, el agua le pareció aún más gélida; y aunque solo le cubría hasta las rodillas, no veía fondo alguno salvo una amenazante profundidad. Por un momento, el miedo le atenazó el corazón, a la par que una mirada observaba sus dudas.

Los ojos de la Dama y el agua del lago parecían hechos de la misma hondura insondable. Obedeciendo a un impulso del alma, continuó avanzando, siguiendo a Luriel. Esta, cada vez más desdibujada, más transparente, casi etérea.

Sintió un frío latigazo en la frente y el pecho se le oprimió. Sus cabellos, flotando, le decían que estaba totalmente dentro del agua. Ya no había dimensiones, estaba sola, a todo lo envolvía una creciente oscuridad. Un lacerante dolor la sumió en negras tinieblas y, sin embargo, siguió pensando.

A pesar de estar diluida en la negrura, sin saber cómo, fue vislumbrando poco a poco una claridad que crecía en intensidad y aumentaba vertiginosamente; ahora era todo un océano de luz. Bañada en el resplandor, observó bellísimas formas geométricas y muchas otras que el lenguaje no puede describir. Escuchó sonidos nunca oídos. Colores y sonidos formaban ritmos armónicos de increíble belleza. Sintió la respiración del Cosmos.

Antes de que pudiera darse cuenta, se le acercaron varias formas que emanaban una peculiar dulzura y, sin saber cómo, notó que le hablaban, si a esa especial manera de comunicación podía llamársele hablar. Creyó reconocer en una de esas formas a la Dama del Lago, su Señora, su Maestra. Removida intensamente por la devoción, de haber tenido lágrimas, hubiese llorado.

Entonces ocurrió algo sorprendente y maravilloso: una oleada de Amor le inundó, traspasándola por completo. Sintió que era una con aquellos seres. Todo era nuevo y sin embargo ya lo conocía, seguía siendo una unidad, pero a la vez era todo, participaba de todo.

Gradualmente, sin apenas darse cuenta, un viento la arrastró hacia una espantosa espiral. Cuando fue consciente de ello, estaba girando en el mismo vértice del remolino. Un fortísimo dolor la oprimió el pecho. Se hizo la oscuridad.

Casi había perdido el conocimiento cuando sintió algo de luminosidad. Con gran esfuerzo abrió los ojos y observó un bonito color azul, aunque sin posible comparación con lo que acababa de conocer hacia tan poco tiempo. Centró más su vista y descubrió montañas lejanas, aún cubiertas con el manto invernal. No muy lejos se alzaban grandes masas de arbolado que empezaban a verdear, y un poco más cerca estaba el lago, el enigmático y misterioso lago, escenario sobre el que se habían forjado los últimos años de su vida.

Casi había perdido el conocimiento cuando sintió algo de luminosidad. Con gran esfuerzo abrió los ojos y observó un bonito color azul, aunque sin posible comparación con lo que acababa de conocer hacia tan poco tiempo. Centró más su vista y descubrió montañas lejanas, aún cubiertas con el manto invernal. No muy lejos se alzaban grandes masas de arbolado que empezaban a verdear, y un poco más cerca estaba el lago, el enigmático y misterioso lago, escenario sobre el que se habían forjado los últimos años de su vida.

Se descubrió a sí misma tendida sobre la hierba de la orilla, con los cabellos y el vestido totalmente empapados. Agradeció la tibieza del sol. Al levantarse, le llamó poderosamente la atención un cisne blanco que nadaba con solemne majestad muy cerca de la orilla.

Se fijó en los ojos del cisne. Esos ojos, esa mirada, era la de Luriel, la Dama del Lago. Nuevamente la traspaso una oleada de Amor. Luego, sin poder articular palabra, vio elevarse hacia el sol al cisne blanco, que pronto se fundió con el disco solar.

Una indescriptible sensación de paz y de tristeza, de amor y de soledad la embargó. Estuvo mucho tiempo arrodillada al borde del lago, ausente del mundo, concentrada en su propio ser. Ya el día llegaba al ocaso cuando descubrió, en el espejo del agua, que sobre su frente brillaba una pequeña e iridiscente luz azul en forma de estrella.

* * *

Todo esto se dice que ocurrió en un tiempo de leyenda, en el que una mujer guio a un pueblo salvaje que llegó a sobreponerse a un destino adverso. Una dama que se dice supo transmutar en gloria la miseria. Supo poner música en el corazón y alegría en los labios, haciendo fértiles los días.

Pero, como ya he dicho, todo esto ocurrió en un tiempo oscuro, un tiempo de leyenda.